西漢的風俗觀:以儒家為中間

作者:張靜(北京市社會科學院哲學研討所助理研討員)

來源 :《北京社會科學》2023年第10期

摘 要:從戰國至秦漢這一長時期的風俗觀,概念上以道、法、禮、俗為四重結構,以道、禮、法來權衡風俗之良善與否,儒家最為關注風俗。西漢儒家認為當時最主要的風俗特征,一是平易近眾逐利競財包養站長而輕義,二是仕宦多為欺謾而包養網心得善書的刀筆之吏,內在的人道與內在的軌制環境配合培養了當時的社會風俗。漢儒試圖以禮樂更化之,禮樂的雅正也是風俗良善與否的標準。以文質論風俗,不論是出于現實的考慮即漢初所謂的周文之弊,還是出于理論自己的側重,移風易俗的目標是返歸于質。但越強調質的優先性,就越減弱歷史循環結構的公道性。進而言之,法家以法作為標準,以賞罰作為手腕來齊一風俗;道家反對一風俗自己,無為而治;儒家認為他們對于風俗的改良于事無補,甚至構成惡性循環。

一、引言

以風俗論政其來有自,上可追至《詩經》的采風,孔子的“里仁為美”[1],下至荀子的“儒者在本朝則美政,鄙人位則美俗”[2],《禮記》的“其動人深,其移風易俗,故先王著其教焉”[3]等。儒家信任好的政治必定會營造一個良善的風俗,而生涯此中的蒼生亦漸受此感染。儒家移風易俗的盡力貫穿現代中國的始終,各朝各代以風俗良善與否來評判政績、品評人物和權衡社會次序等。漢代的仕宦或士人尤重于此,如“丞相衡、御史年夜夫譚位三公,典五常九德,以總方略,一統類,廣教化,美風俗為職”[4]。廣教化美風俗是漢代三公的職責。風俗觀不以朝代為界線,因為風俗具有穩定性,風俗的變遷和更化是一個長期的過程。好比,顧炎武認為,戰國時期將諸如尊禮重信等軌制風俗一掃而光,這一情況到西漢也并沒有改良,“馴自西漢,此風未改,故劉向謂其‘承千歲之衰周,繼暴秦之余弊,貪饕險诐,不閑義理。’觀夫史之所錄,無非功名勢利之人,筆札喉舌之輩,而如董生之言正誼明道者,紛歧二見包養網推薦也”[5]。《中國風俗通史》(秦漢卷)也作這般判斷,即風俗之變并非以朝代為分界,西漢前中期的風俗與戰國以來的風俗較為分歧。[6]這也是為什么將西漢的風俗作為一長段的整體作為研討對象。

關于漢代的風俗已有大批的研討,包含漢代風俗的特點、具體狀況、成因、風俗的統一與多樣、中心與處所的關系、移風易俗的途徑等。西漢所論及的風俗年夜體上有兩種含義,一是各個地區的風俗習慣,如“百里分歧風,千里分歧俗”,嚴耕看依據《史記·貨殖列傳》和《漢書·地輿志》為重要史料,剖析了幾年夜風俗區,如齊、三楚、燕、周等[7];陳蘇鎮認為,秦王朝的覆滅主要的緣由之一是秦所奉行的國法與其他各地風俗的牴觸。[8]漢王朝樹立之后,各諸侯國內的風俗甚至法則軌制也不盡雷同,呈現出中心與處所之間的牴觸。[9]二是社會風氣,諸如社會思潮、生涯方法等的綜合表現。[10]各地風俗年夜為迥異,但也有共俗,好比淫祀、奢靡等存在于年夜部門區域。[11]這兩種含義是風俗觀的一體兩面,好包養app比當政者試圖統一各地分歧的風俗并改良之,以構成“萬里同風”的美俗。本文的關注點不在于若何劃分風俗區域或時期變更,而在于漢代時人的風俗觀,包含若何認知當時風俗之情狀、成因、標準和方式,以及風俗觀與歷史、政治、哲學的交互影響。

此外需求做一個區分,即風俗觀的“主語”和“主體”。風俗觀是士年夜夫的社會文明觀念,但論述的主體則是平易近。岸本美緒曾指出,風俗體現的是士年夜夫的社會觀,所謂的儒、法、道諸家的風俗觀,所預想的讀者無疑是士年夜夫群體和為政者,關注他們若何往管理社會。我們在談論“俗”時,普通將主體認作通俗的平易近眾而非士正人,好比荀子“以從俗為善,以貨財為寶,以養生為己至道,是平易近德也”[12]。“俗”是俗人之所欲求,“風”是從上至下的風化,平易近眾是接收者。《漢書·地輿志》對各地風俗之歸納綜合中主體依然是平易近眾,如“故此數郡,風俗質木,不恥寇盜”[13],“是以其俗風雨時節,谷糴常賤,少盜賊,有和氣之應,賢于內郡。此政寬厚,吏不刻薄之所致也”[14]。

二、西漢的風俗觀及其根據

漢初的風俗狀況畢竟若何呢?萬建中將秦漢風俗特征歸納綜合為急進、奢靡、科學和儒化,且儒化 “與後面三個特點相互牽制、相互制衡,同時又各自突現,交錯組分解一條風俗文明演進的錯綜復雜的軌跡。”[15]儒家思惟在主流上反對科學,敬鬼神而遠之,反對淫侈越過禮制,倡導文質彬彬的正人人格。西漢儒家所關注的敗俗或邪俗可分為兩個層面:一是世俗淫侈,人們不求義而求財,爭相競富;二是包養一個月仕宦多為欺謾而善書的刀筆之吏,不僅無禮義教化之德包養網VIP,反而與平易近爭利。《年齡繁露·身之養重于義》的篇注中援用《禹貢》疏:“武帝時亡義而有財者顯于世,欺謾而善書者尊于朝,俗皆曰:‘何故孝弟為?多財而光榮。何故禮義為?史書而官吏。’謂居官而置富者為雄杰,處奸而得利者為壯士。兄勸其弟,父勉其子,俗之敗壞,迺至于是。”[16]這一“無義而有財者顯于世,欺謾而善書者尊于朝”的現象甚為廣泛,既是風俗敗壞的表現,也是敗壞的緣由。賈誼也有與之類似的表述:“胡以孝弟循順為?善書而為吏耳。胡以行義禮節為?家富而出官耳。驕恥偏而為祭尊,黥劓者攘臂而為祭政。”[17]《禹貢》疏和《新書》配合關注到當時存在的社會現象。

第一,欺謾而善書的吏占據了大批職務,于禮樂教化無益。

“書”指行政文書,指向刀筆之吏或執法之吏,這些人多是能識字、明律令之人,長于日常行政事務。“秦帝國需求的是一批稱職的仕宦,而不是求貼心切的知識分子。……全國的教導則只是限于以吏為師,學習書寫。教導的目標只是為了在龐年夜的當局機構中擔任文牘記錄的任務。”[18]這一境況在漢代繼續存在。執包養甜心網法之吏的價值觀與通俗平易近眾無異,以逐利為目標;執法之吏自己既無興教化的意愿,也無興教化的才能。賈誼認為,當時的仕宦只知簡牘文書這樣的大事,同心專心只為行政的考察,忽視邪俗日長的敗壞情狀,而不知禮義教化的“年夜體”。“年夜臣之俗,特以牘書不報,小期會不答耳,以為年夜故不成矣。全國之年夜指,舉之而激。俗流掉,世壞敗矣。因恬弗知怪,年夜故也。如刀筆之吏,務在筐箱,而不知年夜體,陛下又弗自憂,故這般哉。夫邪俗日長,平易近相然席于無廉丑,行義非循也。”[19]仕宦甚至下又殘暴蒼生,從而使得政治掉序,進一個步驟促使六合陰陽混亂,“是以陰陽錯繆,氛氣充塞,群生寡遂,百姓未濟,皆長吏不明,使至于此也”[20]。

針對這一現狀,董仲舒提出清楚決計劃:養士和興太學,讓儒生進進權要體制,奉行德教,以“德教之官”取代“執法之吏”【1】,“故養士之年夜者,莫年夜(虐)[虖]太學;太學者,賢士之所關也,教化之來源根基也。今以一郡一國之眾,對亡應書者,是霸道往往而絕也。臣愿陛下興太學,置明師,以養全國之士,數考問以盡其材,則俊秀宜可得矣。”[20]這也是漢武帝時罷黜百家獨尊儒術的應有之義。儒生進進權要機構,在具體的文書實踐中,變得加倍實際;執法之吏也逐漸儒家化,認同儒家的仁義禮樂價值,二者的融會逐漸加深。

第二,社會平易近眾廣泛求財而不求義,有淫侈之俗。

經歷了戰爭的破壞,漢初奉行休養生息的政策,平易近生逐漸恢復,上層湊集了大批的財富,貧富差距加年夜,平易近眾易生驕慢和憂戚之情,而為歹徒和盜賊。人們之所以這般淫侈,是因為他們放棄或許無視度制而各從其欲。“當代棄其度制,而各從其欲。欲無所窮,而俗得自恣,其勢無極。年夜人病缺乏于上,而小平易近羸瘠于下,則富者愈貪利而不願為義,貧者日違禁而不成得止,是世之所以難治也。”[21]縱然這般,但不成簡單否認平易近之求財不求義。“為平易近紀綱者何也?欲也惡也。何欲何惡?欲榮利,惡辱害。”[22]對這一天性的認識和懂得幾乎構成了戰國中早期以來的人道論共識,分歧的是包養甜心網諸家對這一認識的態度和處理方法。【2】 “俗”在某種水平上同“欲”,平易近之俗是人們天然而然甚至無意識地呈現出的配合傾向,非關倫理的善惡。人具有趨利避害的天性,且逐利的行為不斷地重復,甚至被不加思考地模擬,而成為配合的行為形式。風俗或習俗作為一種現象是既存的、可認知的,一個習俗或社會風氣的產生,當人們留意到它時,業已存在,社會中的人們無意識地被傳染,本身也會傳播開往,而一旦構成自發的次序,則會具有強勁的性命力,甚至對習俗中的個人具有一種自我強制的規約。[23]這也是為什么俗可以和禮、法分庭抗禮的緣由:縱然不合適禮樂之制、國家之包養感情法,俗有人道上根深蒂固的來由,依然能夠擺佈社會的變遷。

若何改變淫侈之俗呢?儒家并非要絕對地均勻財富,而是承認既定的差異,即高低之差,但不至于過于極端。人性或度制是一種折衷,即“使富者足以示貴而不至于驕,貧者足以養生而不至于憂”[24]。度制既是滿足人的需求,又是節制人的欲求。

君臣相冒,高低無辨,今生于無軌制也。今往淫侈之俗,行節儉之術,使車輿有度,衣服器械各有制數。制數已定,故君臣絕尢,而高低清楚矣。[25]

臣聞軌制文采玄黃之飾,所以明尊卑,異貴賤,而勸有德也。故《年齡》授命所先制者,矯正朔,換衣色,所以應天也。然則宮室旗幟之制,有法而然者也。故孔子曰:“奢則不遜,儉則固。”儉非圣人之包養女人中制也。[26]

賈誼和董仲舒都認識到重建禮制的需要性,但賈誼倡導行節儉之術,依然有道家顏色;董仲舒明確不倡導儉,奢靡和儉僅僅是一偏,不合適圣人之制。承天意、教化平易近、處死度、別高低,是霸道之本。

另一方面,董仲舒也設置了對上侵下的限制,即官長不與平易近爭利。雖然蒼生逐利是廣泛現象,可是作為官長sd包養的士年夜夫則不克不及這般。官長是平易近眾直接效法的對象,“爾好誼,則平易近鄉仁而俗善;爾好利,則平易包養站長近好邪而俗敗”[27]。假如就連皇帝年夜夫都追逐好處,那么平易近眾天然無所不消其極,奸邪而敗俗。君主和仕宦不尋求仁義賢能而求利,是對天道的背棄。

夫天亦有所分予,予之齒者往其角,傅其翼者兩其足,是所受年夜者不得取小也。古之所予祿者,不食于力,不動于末,是亦受年夜者不得取小,與天批準者也。夫已受年夜,又取小,天不克不及足,而況人乎!……故受祿之家,食祿罷了,不與平易近爭業,然后利可均布,而平易近可家足。此上天之理,而亦泰初之道,皇帝之所宜法以為制,年夜夫之所當循以為行也。[28]

士農工商,高低小年夜之人,各司其職。天不重與,即天不集中利于某一個階層,或許說某一個人,作為統治和管理階層的士正人,已經獲得了天之年夜者,年夜不應兼小。這也是一個貫穿漢代始終的包養ptt嚴重議題。《中國儒學史》(兩漢卷)指出,漢武帝與董仲舒都不盼望處所年夜員或仕宦持業、廣田宅、多蓄產業,但二者的出發點則全然分歧。[29]漢武帝盼望這些財富收歸中心財政,充實國庫;董仲舒盼望這些財富歸還于平易近,因為這些仕宦自己就食國家俸祿,他們與平易近爭利,通俗平易近眾必定無法與之對抗,結果便會是富者愈富,貧者愈貧。貧富差距過年夜,平易近貧而當局不救,則平易近既不樂生,又不畏逝世,刑罰沉重都不克不及遏制奸邪。恰是在這一層面上,董仲舒對風俗淫侈的認知凸顯其深入性,平易近眾之逐利只是形成當時不良風俗的緣由之一,君主和仕宦的逐利才是最主要的原因。平易近眾之逐利當然包養網站需求被引導向仁義德性,而君主與仕宦不應與平易近爭利恰好是仁德的體現,是天道的應有之義。

總的來說,西漢儒家認為,當時之敗俗重要有二:一是輕義而逐財,二是權要多為長于文書的刀筆之吏。前者似乎是社會風氣的問題,而后者則是軌制的問題。為什么二者會被相提并論?欺謾而善書的吏,不僅僅是因為他們占據了政治職位,更是因為它們既無教化的盡力,又無教化的才能。風俗之成因來自各方面,既有人道內在的原因,又有內在軌制的影響和歷史長期的遺留問題,這些原因不是獨立存在的,而是彼此交雜纏繞的。【3】解決方式都指向以禮樂軌制更化之:于平易近教以禮樂以防欲,于仕宦則使其不僅要承擔起移風易俗的責任,還要不與平易近爭利,以身作則地倡仁導義,從上到下地周全恢復禮樂軌制,使全社會浸染于良善的風俗之中。

三、風俗的變包養網VIP遷與歷史意識

文質源于《論語》講正人人格的養成。“質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然后正人。”[31]之后《禮記·表記》《孔叢子·雜訓》《史記·梁孝王世家》《漢書· 嚴安傳》《年齡繁露》等都討論了文質。為什么要引進文質包養一個月價錢來討論風俗問題呢?最主要的緣由,無疑是漢人常以文質來論風俗。岸本美緒在《風俗與歷史觀》中說起風俗評判的好壞,此中惡俗分為“城市式惡俗”如薄、浮、偷、奢、淫,“農村式惡俗”如粗、鄙、陋、野。[31]這一區分看似別緻,但實質上它們只是文質之弊的另一種說法罷了。文與質的內容分別是什么?文即文飾,質即質樸。文質之論是禮的內容,禮之隆近于文,禮之殺近于質。當我們以文質來談論風俗好壞,所提醒的不僅僅是風俗良善的標準,更是歷史觀的展現。風俗雖具有難以更改的一面,但本身亦具有流動變化的趨勢,應劭在《風俗通義》中將風俗之齊正與否歸諸圣人的存與廢,“圣人作而均齊之,咸歸于正;圣人廢,則還其本俗”[32]。因為一旦時代墮入動亂,作為堤防的禮樂軌制幾乎處于崩潰和無效的狀態,即無軌制的掉序之中。沒有禮樂的規范與均齊,風俗變化的趨勢是變壞,是禮樂之正和禮樂之雅的偏移,有偏則有弊。這些偏弊依附分歧時代的區別與差異來呈現,尤其是夏商周三代的損益變化。從文質的視角來看,風俗的標準、禮俗互動、歷史意識交織在一路,彰顯著問題的復雜性和深入性。

第一,文質之更替的要義在于救。

嚴安上書漢武帝的奏疏援用了鄒衍的說法:“政教文質者,所以云救也,當時則用,過則舍之,有易則易也,故守一而不變者,未睹治之至(也)[之]。”[33]儒者顯然對漢初的風俗現狀并不滿意,認為要救時弊。政治的文質遞嬗,不料味著要守一不變,而是要隨時而變,那么,這能否與儒家一以貫之的先王之道有所牴觸呢?

道者萬世無弊,弊者道之掉也。先王之道必有偏而不起之處,故政有眊而不可,舉其偏者以補其弊罷了矣。三王之道所祖分歧,非其相反,將以捄溢扶衰,所遭之變然也。……道之年夜原出于天,天不變,道亦不變,是以禹繼舜,舜繼堯,三圣相受而守一道,亡救弊之政也,故不言其所損益也。繇是觀之,繼治世者其道同,繼亂世者其道變。[34]

于舜而言,僅僅是矯正朔、換衣色,而非改變堯之道,是以才有孔子感嘆舜無為而治。堯舜禹三圣人所授受的道雷同,也不存在著救弊之政。而夏商周之禮有所損益,是為了捄溢扶衰。“繼治世者其道同,繼亂世者其道變”,堯舜禹三圣王之間皆為治世,所以無須損益,但假如承繼的是亂世,則須損益之,譬如夏末有桀,商末有紂,其道有掉,是以需求救弊。

值得留意的是,文質之更替并非針對文質自己的批評,而是先王之道的偏而不起之處,即文之弊和質之弊。那么,人皆逐利而無軌制的淫侈之俗,是文之弊或質之弊嗎?《鹽鐵論》開篇便闡釋了這一點:“散敦樸之樸,成貪鄙之化。是以蒼生就本者寡,趨末者眾。夫文繁則質衰,末盛則本虧。末修則平易近淫,本修則平易近愨。平易近愨則財用足,平易近侈則饑冷生。”[35]平易近之淫侈是因為逐利,人們縱欲以逐無窮,在情勢上則體現為對度制的破壞或僭越,好比商人財富豐厚,所應用的衣服、車輿等超過禮自己的規定,呈現出文之茂盛,進而破壞了禮制。文之弊不是文自己的弊病,而是由于著重于文而產生的流弊。文、質自己皆屬于禮或道,能締造良俗或美俗,但皆有一偏。或許說,禮俗之互動不僅僅限于俗對禮的被動接收,俗自己有必定的內在性,經常會侵蝕禮的領域或擺脫禮的轄制,并呈現出禮之文或質之偏的弊病。因為追逐情勢,難免太過,文之弊實際上喪掉了文所生的本意。

第二,三教說和文質說殊途同歸。【4】

忠敬文三教說的“敝”的主語是平易近眾,即“平易近”或“君子”,而不是君主,好比《禮記》里的“其平易近之敝,憃而愚,喬而野,樸而不文”[36]等,這就最基礎分歧于所謂的五德終始說和三統說,因為后二者的主體即君主承天改制,側重的是政權的符合法規性。三教說和文質說側重的是夏、商、周分別對應于忠、敬、文,三代之禮有所損益。

然夏上忠,殷上敬,周上文者,所繼之者捄,當用此也。孔子曰:“殷因于夏禮,所損益可知也;周因于殷禮,所損益可知也;其或繼周者,雖百世可知也。”此言百王之用,以此三者矣。……今漢繼年夜亂之后,若宜少損周之文致,用夏之忠者。[34]

朝代的更替不僅僅只是夏商周,之前更有堯、舜,再往前則是帝嚳、顓頊、黃帝、神農等帝系,忠敬文三教說不僅適用于夏商周,也可以往前推。董仲舒無疑將此視為一個形式,但他并不認為夏(禹)和堯舜有何分歧,堯舜禹皆無救弊之政。堯舜禹(夏)皆尚忠,這般一來,則所謂的漢承秦之亂,則當用損周之文,而用夏之忠,便是崇尚堯舜之道。

閻步克也將三教說歸之于漢代關于文質的立論:“二說雖異,但都以周秦為‘文敝’‘文致’‘文薄’‘文煩’之世。漢初儒道二家皆欲矯秦之弊,至多其反樸,反質的論述在情勢上的附近性,就足以惹起我們的重視了。”[37]忠敬文與文質,一個循環數為三,一個循環數為二,但二者最年夜的配合之處在于以周為文,且強調文之弊。在三教說里,秦并沒有實行新的教化,而依然處于周文之敝中。

太史公曰:夏之政忠。忠之敝,君子以野,故殷人承之以敬。敬之敝,君子以鬼,故周人承之以文。文之敝,君子以僿,故救僿莫若以忠。三王之道若循環,終而復始。周秦之間,可謂文敝矣。秦政不改,反嚴刑法,豈不繆乎?故漢興,承敝易變,使人不倦,得天統矣。[38]

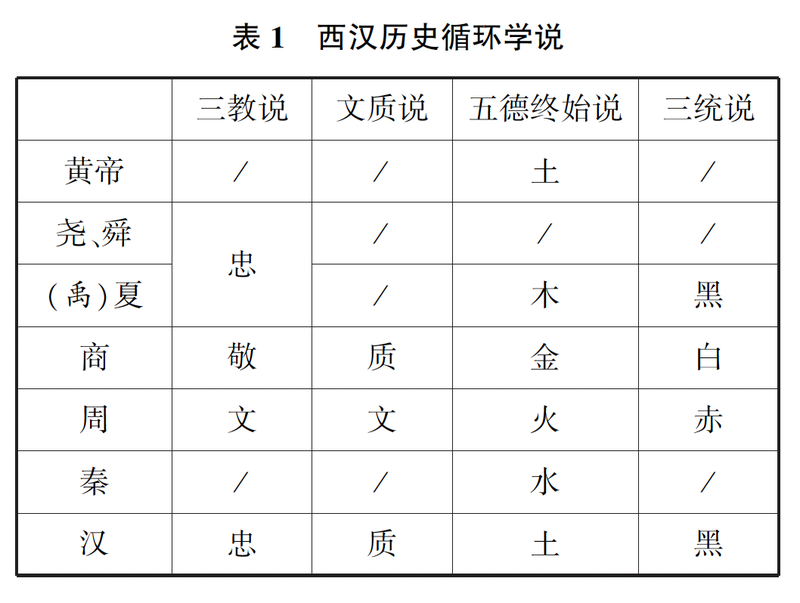

文的弊病體現在“細碎薄陋文法,無有悃誠”,僿即不誠懇,虛偽,墮入瑣碎的行政和文法;秦的嚴刑酷法加劇了這一狀況。秦的境況恰是文之敝的表現。《禮記》也論及周道之弊在于“其平易近之敝,利而巧,文而不慚,賊而蔽”[36]台灣包養。秦自己不具有獨立的位置,秦朝統一全國之后存在的時間過短,無所教化之功,何況秦奉行嚴刑酷法,更不在三教的系統之內(表1)。

第三,目標都在于變文為質。

雖然文質或忠敬文循環往復,但有所著重。這一著重的本源在于禮自己就有區別著重,二者不成得兼則寧有質而無文。

志為質,物為文。文著于質,質不居文,文安施質?質文兩備,然后其禮成。文質偏行,不得有我爾之名。俱不克不及備而偏行之,寧有質而無文。……然則《年齡》之序道也,先質而后文,右志而左物。……是故孔子立新王之道,明其貴志以反和,見其好誠以滅偽。其有繼周之弊,故若此也。[包養網站39]

“質”和“志”的連接,一方面出于音訓,另一方面能夠出于仁的中介和橋梁。[40]相對于內在的禮儀文飾,禮自己體現的感情和精力更主要。幻想的狀況是質文兩備,但質更為最基礎。文質的關系正如《論語·八佾》中孔子與子夏論詩,清楚繪事后素才可與之言禮,文附著于質,無質則無文。對應到仁與禮的關系,則是仁為質,禮為文,“禮者,庶于仁、文,質而成體者也。今使人相食,年夜掉其仁,安著其禮?方救其質,奚恤其文?”[41]加之漢初又繼周文之弊,是以著重強調質和志。《白虎通》直接提出了文質有本末之分,質更具有優先性。“帝王始起,先質后文者,順六合之道,本末之義,先后之序也。事莫不先有質性,后乃有文章也。”[42]文質承順六合陰陽之變,“王者,必一質一文者何?所以承六合,順陰陽。陽之道極,則陰道受,陰之道極,則陽道受,明二陰二陽不克不及相繼也。質法天,文法地罷了,故天為質,地受而化之,養而成之,故為文”[42]。這不單是一種因文質各有其弊則另起一真個歷史經驗,更是上升到了天道的層面。陽之運化到了其界線,陰則繼而受之,反之亦然,而不克不及陽繼之以陽,陰繼之以陰,文質遞變恰是這般,一質一文,終始反復。也正如六合之中陰陽運行不止,而任陽不任陰,文質也是以質為本。帝王之治先質而后文,以示有本末先后。

第四,以文質論風俗,體現了西漢風俗觀中的歷史哲學面向。

唐君毅指出:“所開啟之晚周之歷史哲學之思惟潮水,乃晚周之道法儒之徒,所配合開啟之一思惟潮水。此一思惟潮水,乃兼顧往而瞻來者,故亦或以一預言未來之姿態出現。……今按此漢人之歷史台灣包養演變之意識,一方表現于向后追溯,一方表現于向後期待。”[43]是以,歷史哲學所描寫的各個時代的分歧未必合適歷史事實,而是出自行處理論建構的需求和現實情況的考量。這一歷史意識貫穿在漢人討論各類問題的始終,好比風俗或禮樂教化,又好比政權符合法規性。文質說、三教說、商夏質文四法說,皆是以周(文)為起點,以一個框架往前推衍,或再而復,或三而復,或四而復,或五而復(五德終始說),但他們都沒有一個統一的時間在先的起點。三統說至神農而止,四法說前推于舜,而三教說最古遠到堯舜,五德終始說則至于黃帝。這些說法真正的邏輯起點或基石在當世,《年齡》也好,漢代也好,以此往前推衍。簡言之,在周之禮樂軌制和現實弊病的基礎上,通過理論框架的構建,填補其他的內容。這對于我們懂得這一系列的歷史循環學說有著主要意義。

這種歷史意識所呈現出的有常之變,不僅要追溯和總結歷史的變遷,更是以理論或歷史的形式來觀照當下,改變當下的社會狀況,等待或預言未來。于漢儒而言,無疑著重于質,這種著重經常產生一種奧妙的掉衡,甚至摧毀了循環往復、終而復始的結構。不論是出于現實的考慮,即漢初所謂的周文之弊,還是出于理論自己的側重,移風易俗的目標是返歸于質。那么,未來若質勝于文,能否要歸于文呢?按照循環變化之數,天然當這般。但越是強調質的優先性,好比質與文是本末、先后之序,越是減弱了回歸于文的需要性。

文質之別不僅僅在于禮的情勢與內容的傾向,也在于歷史的差異、社會文明的變遷,“無論歷史有多么復雜,歷史現象多么變化無窮,在這些歷史變化的后面都有一些固定的‘常數’,它們就像車輪的軸承一樣決定著歷史變化的幅度”[44]。漢代儒者常將這種差異以哲學概念的情勢呈現出來,上升到天道的層面,即天道的變而有常。“任德不任刑”的天道根據在于天任陽不任陰,陰陽運行不止,任陽不任陰是變之中的不變者,而任德不任刑亦同,是霸道之不變者。三代之損益,三教與文質之類,是為有常之變,無論文質若何分歧,究其本質依然屬于禮。正如天道的有常之變并不影響天道的恒常性,文質遞變也并和睦德教或禮相沖突。

四、儒道法之異

從戰國至于秦漢,這一長時期的風俗觀討論,概念上以道、法、禮、俗為四重結構,以道、禮、法來權衡風俗之良善與否。秦漢初期,法家(秦政)、黃老道家、儒家在政治舞臺上漸次登場,他們秉持著分歧的理念,制訂或支撐分歧的政策,深入影響著政治文明的變遷。當我們談論風俗觀時,其深入性不僅在于風俗是浮于社會表層、最顯而易見的現象,更在于各家背后哲學體系的同異。以下從道家和法家的風俗觀,以及儒家若何批評二者,來討論風俗觀所折射出的哲學體系的差異。

(一)法家

法和俗是截然相反的概念,平易近之俗與國之法(義)對立,“圣人為法國者,必逆于世,而順于品德。知之者,同于義而異于俗;弗知之者,異于義而同于俗”[45]。鄉之俗隨地而異,各地風俗分歧帶來未便,若無法式,則“平易近多詐巧”。國之法則為“一”,即以法式統一各地風俗,其實施對象也適合于每一個人。法家視本身的政策和法則為“移風易俗”,《韓非子》中商君說秦孝公“以變法易俗而明公平”[46]。李斯舉例秦之先王行跡,“孝公用商鞅之法,移風易俗,平易近以殷盛,國以富強,蒼生樂用”[47]。秦始皇南巡的會稽石刻以當地的習俗過于淫奔,而為“防隔內外,制止淫泆,男女潔誠”[48],以賞罰和法則為手腕來移風易俗。法是變易風俗的標準和手腕。另一方面,俗也不是全然負面和被動的,法則的制訂也應當參考當時當地之習俗,“故圣人之為國也,犯警古,不修今,因世而為之治,度俗而為之法”[49]。不安身于平易近情風俗而制訂的法令是無法奉行下往的。

儒家和法家風俗觀的配合之處在于,九州之內的習俗各有分歧,禮和法則有著統一的標準或請求。儒家的批評重要有二:一是標準的問題。法家或秦政所供給的法的標準雖然整齊劃一,但并不合適禮樂精力,即非雅非正;儒家強調與惡俗相對應的是良俗、善俗或許美俗。風俗的一年夜特徵便是具有趨美性,或許當地國民并不以其為陋,但并不合適儒家的禮樂之美,即美和氣的統一,所謂“美風俗”。這種美感不僅源于規整的儀式和雅正之樂,更來源于構成的和包養情婦諧整體的次序;而風俗之善則在于品德的善,遵守仁義禮智的品德規范。風俗良善必須合適禮樂精力,除此之外皆為惡俗。“必須由施政者先確定一個風俗良善的標準,然后才幹往矯正那些不正不善之風俗,使其改易成善。在荀子說,那就是‘雅’。凡不合適先王之禮樂及雅之精力者,均應移易改化之。”[50]二是方式或手腕的問題。法家認為,賞罰的厚薄輕重隨一時一俗而變動,假如平易近眾有邪僻之性,就必須厚賞重禁,才幹促使平易近眾改易其俗。古今故新有異,儒家包養app所謂的寬緩之政于事無補,喪掉了有用性。“夫古今異俗,新故異備,如欲以寬緩之政治急世之平易近,猶無轡策而御駻馬,此不知之患也。”[51]相反,儒家則認為,嚴刑峻法并不克不及構成良俗美俗,而是適得其反。秦政嚴重破壞了公序良俗,僅有刑罰作為手腕來強齊,而無品德的尋求,“師申商之法,行韓非之說,憎帝王之道,以貪狼為俗,非有文德以教訓于全國也”[26]。申商之法和韓非之說均非倡導德政,而使平易近眾以貪狼為俗,“其遺毒馀烈,至今未滅,使習俗薄惡,國民嚚頑,抵冒殊捍,孰爛這般之甚者也”[52]。嚴刑峻法因苛刻寡恩,破壞人倫關系,驅使人們逐利,從而進一個步驟導致習俗澆薄,構成惡性循環。

儒家和法家風俗觀的同異,自漢以后集中體現于對仕宦管理才能的評價和處所風俗變遷。以豫州潁川郡為例,《漢書·地輿志》記載了該地分歧時期平易近風風俗的變遷,以及遭到法家和儒家學說的深入影響。“潁川、南陽,本夏禹之國。夏人上忠,其敝鄙樸。”[53]班固顯然知悉忠敬文三教說,即夏人上忠,后又有申不害、韓非等有名法家人物,“刻害馀烈,高士宦,好文法,平易近以貪遴爭訟生分為掉”[53]。法包養網VIP家影響深遠,豪族并行,相為盜賊,風俗彪悍。趙廣漢遷潁川太守,精于吏治,離間各年夜豪族,“奸黨散落,風俗年夜改”[54]。雖然這般,負面影響卻又很深遠,平易近眾彼此舉報攻訐,“潁川由是以為俗,平易近多怨讎”[55]。之后,又有韓延壽和黃霸相繼為太守,教之以禮讓,使婚喪嫁娶略依古禮,“潁川好爭訟分異,黃、韓化以篤厚。‘正人之德風也,君子之德草也’,信矣”[53]。韓延壽、黃霸等皆為循吏,遵守法則但寬和,同時又整飭變易風俗,“延壽為吏,上禮義,好古教化”[56]。潁川郡的風俗變遷史即是儒法交相影響下的變遷史。

(二)道家

道家的風俗觀和儒家、法家的風俗觀判然不同,對政治文明的影響較小。道家不僅反對以刑罰統一風俗,並且反對“一風俗”自己。道家在某種水平上承認了俗的正當性,甚至不欲往改變它。《淮南子》的風俗觀以道家的學說為理論依托,即以不齊為齊。《淮南子·齊俗訓》開篇樹立了兩個至高的理念,即“性”和“道”,恰是因為性和道的缺掉,才會貴仁義,諸如仁義、禮樂、長短、珠玉等的尊顯是季世或衰世的征兆。這是承自《老子》第三十八章的邏輯,整篇的風俗之論也是以道為旨歸。儒、法家以禮和法為標準,但是道家并不是以俗自己為標準,而依然是以道為最高原則。一方面,各地風俗分歧的緣由既在于天然環境的分歧,也在于政治環境的分歧,但這種分歧正如萬物的分歧一樣,需求被尊敬,各安其性,不克不及強使之齊。另一方面,《淮南子》也批評“風俗濁于世”,禮樂文飾以致于繁瑣淫侈。有虞氏、夏后氏、商、周各代,“禮樂相詭,服制相反,但是皆不掉親疏之恩,高低之倫,今握一君之法籍,以非傳代之俗,譬由膠柱而調瑟也”[57]。禮樂的儀式、服制在分歧的時代不盡雷同,儒家試圖以歷史循環來補偏救弊,而道家則選擇了分歧的路徑,超出各時代之異而掌握其配合之處。相較于風俗齊同的情勢而言,道家認為,更主要的是懂得禮義的實質即合適人道情的來源根基,而不用以一時一地禮義的情勢請求或齊同其他。更進一層,“所謂禮義者,五帝三王之法籍、風俗,一世之跡也”[58]。是以,不用盡法五帝三王之風俗,而是隨世而立法,“是故犯警其已成之法,而法其所以為法。所以為法者,與化推移者也。夫能與化推移為人者,至貴在焉耳。”[59]“所以為法者”,實際上是道。

從能否要統一風俗開始,儒、道就已分道揚鑣了。按照道家的邏輯,這些風俗都是公道的存在,不需求往更改;漢初黃老道家的基礎戰略是無為而治,實際上承秦之制,以法為教,也合適黃老道家的學理,即道生法,法是道下屬的次生概念,更是漢帝國政治的現實條令。但在儒家看來,這遠遠不包養價格夠:“無為而治當然對風俗的改變不起什么感化,以法為教,重要也是在往除惡俗,保證安寧,雖然對于整齊風俗有所促進,但與有興趣識地、年夜規模地移風易俗有最基礎的差別。只要儒家是以風俗的統一化為己任的。”[60]另一方面,在道家看來,儒家和法家的方式在最基礎上并無區別。儒家所贊美的高貴德性于通俗人而言,并不易為,不克不及成為普世的準則,“故行齊于俗,可隨也;事周于能,易為也。矜偽以惑世,伉行以違眾,圣人不以為風俗”[61]。《淮南子》認識到了風俗的主要特徵在于其日常性,風俗必定是貼近平易近眾的日常生涯才幹風行和持續,這是《淮南子》反對以儒家的禮樂齊同各地之風俗的主要緣由,“亂世之法,高為量而罪不及,重為任而罰不勝,危為禁而誅不敢。平易近困于三責,則飾智而詐上,犯邪而干免。故雖峭法嚴刑,不克不及禁其奸。何者?力缺乏也”[62]。這里也解釋了為什么秦政對于風俗整治的無效,即平易近眾懼怕嚴刑峻法,是以想方設法欺詐當局,作為管理者的當局心有余而力缺乏,于是見效甚微。

誠如文題“以儒家為中間”,道家和法家的風俗觀,也是在與儒家的比較與彼此批評之中,其焦點要義逐漸顯明的。三者最明顯的界線當是道、法、禮與俗的關系。法家和儒家以法和禮作為風俗的標準,以法和禮來齊一風俗;道家則認為,所謂的禮義或法僅僅是五帝三王之遺跡,非所以法(道),應當遵從道,落到現實則無為而治,確定風俗的多樣性。

五、余論

各地風俗之分歧與國家法令、文明、社會之間的張力,一向是政治文明史的研討主題。漢代承繼周末以來的亂世之弊,百廢待興。秦用法,漢初用黃老道家的無為而治,并沒有改變積弊。這一階段的政治文明變遷,既是法、道、儒的風俗觀差異的呈現,也是道、禮、法、俗等概念彼此纏繞甚至斗爭的歷史,不僅是禮對俗的更化,更是由法向禮的轉變。風俗觀不僅關涉風俗的特征、成因、移風易俗的方法和標準,並且可據此展開禮、俗、法、道的互動和人道論的內在面向,同時以風俗論歷史時期的差異,將此差異哲學概念化,上升到天道的層面,即天道變而有常。

儒家最為關注移風易俗。在漢儒看來,當時的社會風俗淫僻而無軌制,重要體現在兩個層面:一是世俗淫侈,人們不求義而求財,爭相競富;二是仕宦多為欺謾而善書的刀筆之吏,不僅無禮義包養甜心教化之德,更是與平易近爭利。后者既是風俗不良且不美的表現,又是前者的緣由之一,包養網比較歸結起來最主要的社會風俗是人們逐利而輕義,諸如奢靡、急進、科學等都是它的側面形態。回溯其構成緣由,既有內在的一面,又有內在的一面,內在的人道與內在的軌制環境交互影響,配合培養了當時的社會風俗。是以,針對這些成因,漢儒皆欲更化禮樂軌制。文質、忠敬文都是儒家論禮的術語,但皆不是禮的自己,而是禮的某一方面的側重或傾向,這種差異被歸之于歷史的差異:或以周為文,以殷為質;或以周為文,以殷為敬,以夏為忠。雖然兩種學說的循環數分歧,但配合之處在于皆以周為文,最主要的是要改變今朝的狀況,改文之弊——包含條律沉重的嚴刑峻法、完整遵從條律的文書行政和氣書的刀筆之吏以及逐利而僭越禮制的淫侈之俗等。但越是強調質的優先性,好比質與文是本末、先后之序,就越是減弱了之后回歸于文的需要性。

風俗所關涉的是整體的社會風氣,其主體是通俗的平易近眾。恰是在此,我們能將文質說、忠敬文三教說與三統說、五包養平台德終始說區分開來,因為后者是關于君主授命與政權符合法規性的學說。另一方面,重視風俗,盡力推進風俗改進的不是日用而不知的蒼生,而是士正人和當局機構,岸本美緒將其看作一種妥協和審慎,即不得不承認的現實社會的多樣性。“他們不得不承認現實社會的多樣性,采取‘烹小鮮’式態度來穩重地對待社會問題,同時他們的最終目標應該是在廣泛的立場上來謀求全國萬平易近的幸福。”[63]雖然儒家試圖以禮樂來移風易俗的盡力貫穿于現代社會的始終,但他們沒有完整達致幻想狀態。之所以這般難以勝利,緣由不單是組織不力或仕宦無能,而是社會風俗的影響原因太多,且有內在的緣由。也許我們可以借助人類學家羅伯特·芮德菲爾德的“年夜傳統”(Great tradition)和“小傳統”(Little tradition)的概念來懂得。“一個由為數很少的一些善于思慮的人們創造出來的一種年夜傳統,一個由為數很年夜的、但基礎上是不會思慮的人們創造出的一種小傳統。年夜傳統是在學堂或廟堂之內培養出來的,而小傳統則是自發地萌發出來的,然后就在它誕生的那些鄉村社區的無知的群眾的生涯里摸爬滾打掙扎著持續下往。”[64]小傳統的性命力也不成小覷。

注釋

【1 】作為儒士的“德教之官”與“執法之吏”,這一分別不僅是我們常說的儒家與法家的區別,更是士與吏的區別。二者構成分歧的勢力,彼此糾纏和對抗,這一牴觸在《鹽鐵論》中獲得集中的呈現,即文學與年夜夫之間的對話。不過,這一區別其來有自,參見:閻步克.士年夜夫政包養違法治演生史稿[M].北京年夜學出書社,2015:110-145。

【2】 司馬遷談到“夫神農以前,吾不知已。至若《詩》《書》所述虞夏以來,線人欲極聲色之好,口欲窮芻豢之味,身安適樂,而心誇矜執能之榮。使俗之漸平易近久矣,雖戶說以眇論,終不克不及化。故善者因之,其次利道之,其次教誨之,其次整齊之,最下者與之爭。”參見:(漢)司馬遷.史記[M].中華書局,1982:2542。聲色之好、芻豢之味、逸樂等是人們所欲求的對象,平易近眾在這樣的習俗之中浸染日久,難以變更,是以諸家沿襲、教誨、整齊等態度或方式的選擇也分歧。

【3 】杜威在《人道與行為》中批評了傳統心思學,認為傳統心思學將一切還原為天性,而不重視社會環境的影響。將一切訴諸心思的原因,顯然無法解釋風俗的多樣性與人天性的單一性之間的鴻溝。杜威不認為有一個固定不變的人道,是以比擬于回溯習慣或習俗的心思學的本源,杜威顯然加倍關注的是生成的原料若何通過與分歧環境之間的彼此感化而被修正。“風俗或廣泛分歧的習慣的存在,在相當年夜的水平上,是由于個體面對同樣的情況并作出類似的反應所致。可是,風俗的持續存在,在更年夜水平上,是因為個體在先前風俗所規定的條件下構成了他們的個人習慣。……習慣的天性是堅定自負的、持續的和自我永存的。”參見:(美)杜威著,羅躍軍譯.人道與行為[M].華中師范年夜學出書社,2012:37.

【4 】和文質說相關的另一個學說是商夏質文四法說,它像是一個混雜品。商夏質文四法說見于《年齡繁露·三代改包養網評價制質文》,后來劉向在《說苑·修文》里也有所解釋。《三代改制質文》中關于商夏質文四法的段落內容駁雜,且和後面的三統說有所割裂,不免難免會被懷疑為竄進或偽作,尤其是承繼董仲舒說法的《白虎通·三正》篇,言三正(統),言文質,言三微,但未說起商夏文質。但商夏文質配以陰陽四時,則是和董包養心得仲舒的天道之陰陽四時分歧,亦存。

參考文獻

[1] (清)劉寶楠撰,高流水點校.論語正義[M].中華書局,1990:139.

[2] (清)王先謙撰,沈嘯寰、王星賢點校.荀子集解[M].中華書局,1988:120.

[3] 王文錦.禮記譯解[M].中華書局,2001:539.

[4] (東漢)班固.漢書[M].中華書局,1962:3231.

[5] (清)顧炎武著,陳垣校注.日知錄校注[M].安徽年包養妹夜學出書社,2007:716.

[6] 彭衛,楊振紅.中國風俗通史(秦漢卷)[M].上海文藝出書社,2002:10.

[7] 嚴耕看.戰國時代列國平易近風與生計——兼論秦統一全國之佈景[C] /邢義田,林麗月主編.社會變遷.中國年夜百科全書出書社,2005:107-123.

[8] 陳蘇鎮.《年齡》與“漢道”:兩漢政治與政治文明研討[M].中華書局,2011:7-132.

[9] 戴黍.日常生涯與社會管理——試析《淮南子》中所見風俗觀[J].學術研討,2010(12):20-25.

[10] 丁毅華.“習俗惡薄”之憂,“化成俗定”之求——西漢有識之士對社會風氣問題的憂憤和對策[J].華中師范包養合約年夜學學報(哲學社會科學版),1987(4):28-32.

[11] 陳槃.年齡列國風俗考論別錄[C] /邢義田,林麗月主編.社會變遷.中國年夜百科全書出書社,2005:67-106.

[12] 同[2],第 129 頁。

[13] 同[4],第1644頁。

[14] 同[4],第1645頁。

[15] 萬建中.試論秦漢風俗的時代特征[J].風俗研討,2000(2):44 .

[16] (漢)董仲舒著,(清)蘇輿撰,鍾哲點校.年齡繁露義證[M].中華書局,1992:263.

[17] (漢)賈誼撰,閻振益、鍾夏校注.新書校注[M].中華書局,2000:97.

[18] 許倬云.秦漢的知識分子[C] /“中心研討院”國際漢學會議論文集,歷史考古組,中冊:946.

[19] 同[17],第91頁。

[20] 同[4],第2512頁。

[21] 同[16],第228-229頁。

[22] 許維遹.呂氏年齡集釋[M].中華書局,2009:524.

[23] 韋森.習俗的本質與生發機制探源[J].中國社會科學,2000(5):48.

[24] 同[16],第228頁。

[25] 同[17],第104頁。

[26] 同[4],第2510頁。

[27] 同[4],第2521頁。

[28] 同[4],第2520-2521頁。

[29] 許抗生,聶保平,聶清.中國儒學史·兩漢卷[M].北京年夜學出書社,2011:102-103.

[30] 同[1],第233頁。

[31] (日)岸本美緒著,梁敏玲等譯.風俗與歷史觀:明清時代的中國與世界[M].廣西師范年夜學出書社,2022:52.

[32] (漢)應劭撰,王利器校注.風俗通義校注[M].中華書局,2010:8.

[33] 同[4],第2809頁。

[34] 同[4],第2518-2519頁。

[35] (漢)桑弘羊撰,王利器校注.鹽鐵論校注[M].中華書局,1992:1.

[36] 同[3],第813頁。

[37] 閻步克.士年夜夫政治演生史稿[M].北京年夜學出書社,2015:266.

[38] (漢)司馬遷.史記[M].中華書局,1982:393-394.

[39] 同[16],第27-30頁。

[40] 韋政通.董仲舒[M].東年夜圖書公司,1986:22-23.

[41] 同[16],第55頁。

[42] (清)陳立撰,吳則虞點校.白虎通疏證[M].中華書局,1994:368.

[43] 唐君毅.中國哲學原論·原道篇[M].中國社會科學出書社,2006:432-433.

[44] 劉豐.晚期儒家的歷史思惟與歷史哲學——以戰國時期的“文質”論為中間[J].安徽師范年夜學學報(人文社會科學版),2022(3):8.

[45] (清)王先慎撰,鐘哲點校.韓非子集解[M].中華書局,2013:110.

[46] 同[45],第108頁。

[47] 同[38],第2542頁。

[48] 同[38],第262頁。

[49] 蔣禮鴻.商君書錐指[M].中華書局,1986:62-63.

[50] 龔鵬程.漢代思潮[M].商務印書館,2005:49.

[51] 同[45],第487頁。

[52] 同[4],第2504頁。

[53] 同[4],第1654頁。

[54] 同[4],第3200頁。

[55] 同[4],第3210頁。

[56] 同[4],第3211頁。

[57] 何寧.淮南子集釋[M].中華書局,1998 :790.

[58] 同[57],第792頁。

[59] 同[57],第796頁。

[60] 周振鶴.從“九州異俗”到“六合同風”——兩漢風俗區劃的變遷[J].中國文明研討,1997 年冬之卷:62.

[61] 同[57],第767頁。

[62] 同[57],第814頁。

[63] 同[31],第51-52頁。

[64] (美)羅伯特·芮德菲爾德著,王瑩譯.農平易近社會與文明——人類學對文明的一種詮釋[M].中國社會科學出書社,2013:95.

發佈留言